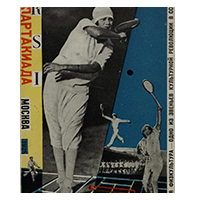

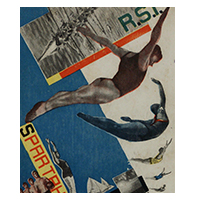

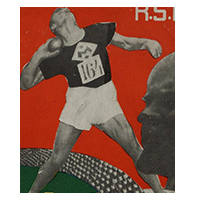

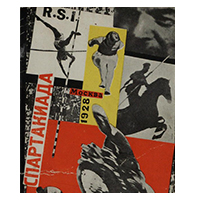

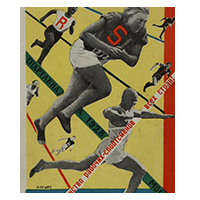

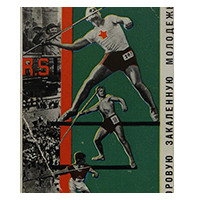

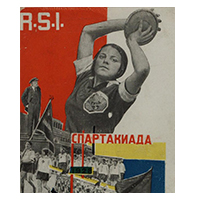

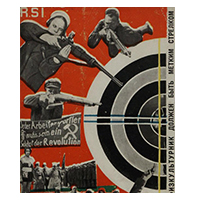

Фотомонтаж

в авангардных изданиях

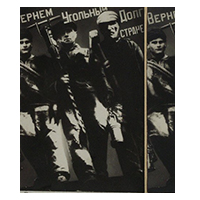

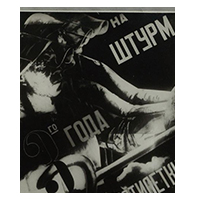

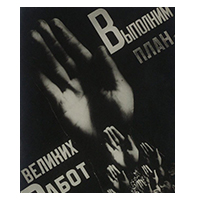

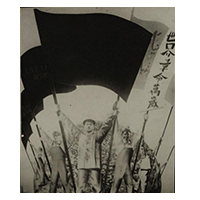

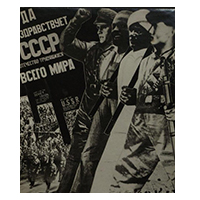

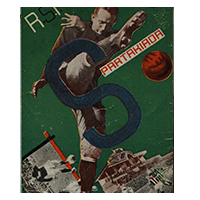

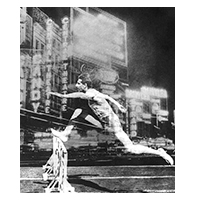

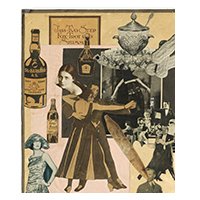

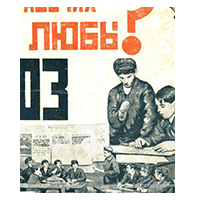

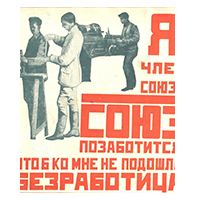

1920-1930-е годы – период расцвета фотомонтажа в отечественном искусстве. Наибольшее распространение он получил в периодической печати, агитационной литературе и рекламе. Фотомонтаж можно рассматривать как разновидность коллажа с преобладанием фотоматериала, который является основой графических композиций, а также как технику совместного экспонирования нескольких негативов на фотобумагу. Комбинирование различных готовых деталей ведет к созданию новой реальности, порождает новые контексты и смыслы.

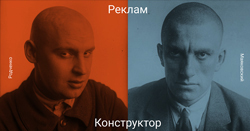

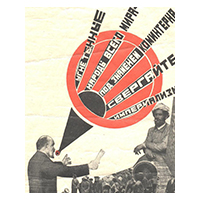

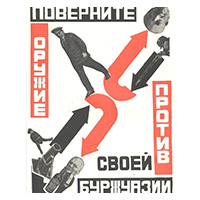

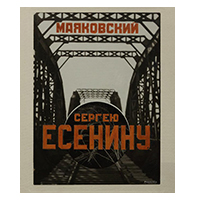

В 1923 году в четвертом номере журнала «ЛЕФ» вышла анонимная заметка о фотомонтаже, в которой давались основные положения нового вида искусства: «Под фотомонтажем мы разумеем использование фотографического снимка, как изобразительного средства. Комбинация фотоснимков заменяет композицию графических изображений. Смысл этой замены в том, что фотоснимок не есть зарисовка зрительного факта, а точная его фиксация. Эта точность и документальность придают фотоснимку такую силу воздействия на зрителя, какую графическое изображение никогда достичь не может». Фотомонтаж как метод работы с визуальным материалом стремился задокументировать происходящие общественно-политические изменения и позволял придать социальный и политический смысл фотодокументу. Наиболее яркими мастерами фотомонтажа были Александр Родченко и Густав Клуцис.

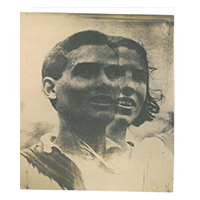

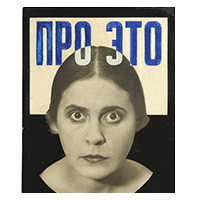

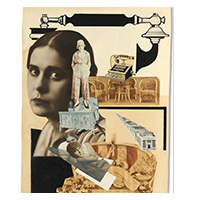

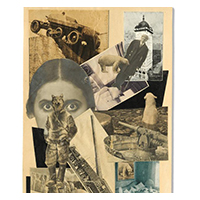

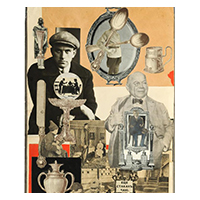

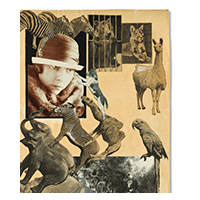

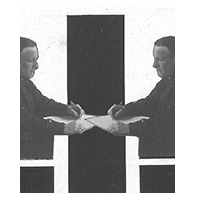

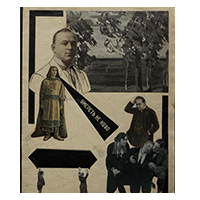

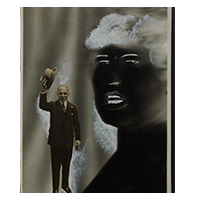

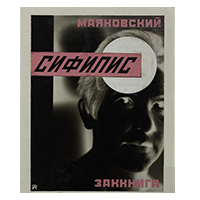

Иллюстрации Родченко к поэме Владимира Маяковского «Про это» являются одними из самых известных произведений, выполненных в технике фотомонтажа. Поэма «Про это» увидела свет в первом номере журнала «ЛЕФ» в конце марта 1923 года, а затем, спустя три месяца, вышла отдельным изданием с фотомонтажами Александра Родченко и стала классикой полиграфического искусства ХХ века. Каждый фотомонтаж «Про это» нес двойную нагрузку: с одной стороны, являлся визуальным вариантом поэтической метафоры, а с другой, вводил читателя в сотворенный из разнородных элементов своеобразный предметный мир. Сам Родченко под понятием «фотомонтажа» подразумевал «использование фотоснимков в качестве изобразительного материала», «комбинацию фотографий вместо комбинации и композиции художественных элементов». Он писал: «Смысл замены заключается в том, что снимок не отражение факта в рисунке, а точно схваченный и зафиксированный факт. Точность и документальность дают такую силу впечатления, какое для живописи и графики недопустимо. Плакат с фотографиями действует сильнее, чем плакат с рисунком на ту же тему».

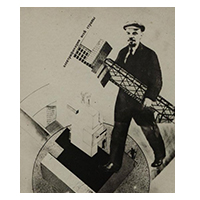

В свои фотомонтажи Родченко включил фотопортреты Маяковского и Лили Брик, которые были специально сделаны Абрамом Штеренбергом, а также разнообразный печатный материал – вырезки из газет и журналов. Секретарь «ЛЕФа» Петр Незнамов вспоминал, что Маяковский внимательно рассматривал каждый фотомонтаж, сам приходил в типографию на Петровку, следя за ходом печати. Смерть Ленина в январе 1924 г. вызвала множество публикаций, в которых воспоминания, рассказы о вожде сопровождались фотоиллюстрациями и фотомонтажами. С этого времени фотомонтаж в советском искусстве приобретает большое пропагандистское, идеологическое значение. Важную роль в этом сыграл «ленинский выпуск» журнала «Молодая гвардия» (1924, № 4), фотомонтажи для которого создали Александр Родченко, Сергей Сенькин и Густав Клуцис.

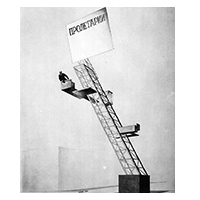

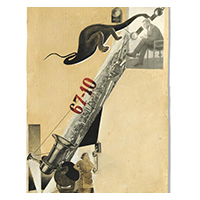

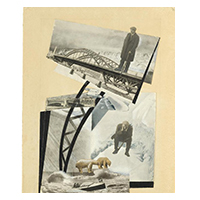

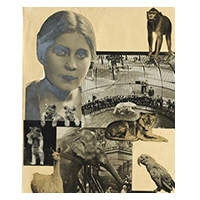

Клуцис рассматривал «Фотомонтаж как новейший метод изобразительного искусства, тесно связанный с развитием индустриальной культуры и массовых форм художественного воздействия. Фотомонтаж – агитационно-пропагандистская форма искусства. <…> агитационно-политический фотомонтаж завоевал полное право быть названным новым видом массового искусства – искусства социалистической стройки». Клуцис создал собственный жанр фотомонтажа –«фотолозунгомонтаж», в котором органично соединял рисунок и текст. Индустриализация, масштабные стройки первых пятилеток, программа электрификации – основные темы политических фотомонтажей Клуциса.

Для получения подробной информации о каждом экспонате нажмите на изображение

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|